Conclave à Rome : une longue histoire de droit et de formalisme

En mai prochain, un nouveau pape sera élu par un conclave dont le fonctionnement minutieusement codifié est développé dans un recueil de 340 pages l'Ordo rituum conclavis. Les 135 cardinaux le trouveront sur leur pupitre en prenant place dans la chapelle Sixtine. Ce cadre juridique est le fruit d’une évolution millénaire.

Comment ces règles furent-elles adoptées ?

Cette tradition électorale est très ancienne. En effet, pendant dix siècles au moins, l’Eglise catholique a été la seule institution en Occident à pratiquer le principe des élections libres et régulières (papales, épiscopales et abbatiales). Ainsi, par exemple, l’ordre des Franciscains fondé en 1209 ou celui des Dominicains en 1216 l’adoptèrent comme fondement de leurs institutions.

Concernant le Pape – titre réservé depuis le VIe siècle à l’évêque de Rome – c’est lors du concile réuni au Latran en 769, que fut décidé qu’il serait élu « par le clergé et par le peuple », même si le « peuple » se trouvait sociologiquement réduit aux membres des grandes familles et notables de la cité.

Peu à peu, l’influence du pape devint si considérable que l’on vit des partis se constituer et s’opposer pour imposer leur candidat. En 366, il fallut même l’intervention armée des troupes du préfet de Rome pour assurer la victoire du pape Damase. Mise ainsi à contribution, l’autorité impériale ne résista pas à la tentation d’imposer par la suite son propre candidat. On vit, par exemple, l’empereur du Saint-Empire Henri III œuvrer efficacement pour promouvoir la candidature de Victor II en 1055.

Durant ces siècles, l’élection des papes s’est néanmoins faite à l’unanimité. Il était ainsi d’usage de voir la minorité vaincue se rallier par peur, par flatterie, par désir très pur d’asseoir sur de larges assises l’autorité de l’élu ou par respect des conventions conclues avant l’élection, au groupe vainqueur et ressouder ainsi la communauté. Et le procès-verbal enregistrait qu’un accord unanime s’était dégagé…

Par la suite, la bulle In nomine Domini de Nicolas II du 13 avril 1059 marqua une réelle volonté réformatrice en soulignant que des deux principes de l’organisation religieuse découlaient deux conséquences éminemment démocratiques. La première reconnaissait à chacun le droit de participer aux décisions qui le concernaient. La deuxième affirmait le droit pour tous de participer à l’élection de celui qui est appelé à gouverner.

Sous l’influence des réformateurs grégoriens, ce texte fut une date historique dans l’histoire de l’Eglise (l’élection du pape confiée aux seuls cardinaux qui ont conservé cette prérogative), mais oublia de fixer une règle de majorité nécessaire. Cette lacune se fit sentir un siècle plus tard, lors de l’élection d’Alexandre III (1159) qui déboucha sur une cascade d’antipapes. Le nouveau pape le comprit. Il compléta la réforme en fixant aux deux tiers du Sacré Collège la majorité nécessaire à l’élection papale et excluait des conclaves toute représentation autre que cardinalice.

Bien que les modalités de l’élection papale aient été modifiées trente-deux fois, ce principe du monopole cardinalice ne fut jamais infirmé.

Depuis quand parle-t-on réellement de conclave ?

C’est en 1198, que l’on trouve les éléments de ce qui deviendra un conclave : la clôture et la garde. Pour la première fois, on employa des bulletins de vote. Auparavant, le décompte des voix se faisait par « ballottage », cailloux ou fèves de couleurs différentes, médailles ou pièces de monnaie ; par assis ou levé ou à main levée, en sortant par l’une ou l’autre porte de la salle capitulaire, en donnant « sa voix » à l’oreille d’un des scrutateurs ; en « opinant du bonnet »… Ainsi, selon le médiéviste, Michele Maccarrone, cette réunion qui vit l’élection d’Innocent III présenta toutes les conditions pour être considérée comme « le premier vrai conclave de l’histoire ».

Formellement ce fut le scandale de Viterbe en 1271 qui créa cette institution. D’après les chroniques de l’époque, les dix-sept cardinaux ne parvenaient pas à s’accorder sur un successeur à Clément IV. Après des mois d’attente infructueuse, les autorités locales décidèrent d’intervenir en enfermant les ecclésiastiques dans le palais, faisant murer les accès et suspendant leur ravitaillement pour les pousser à conclure. Finalement, un obscur archidiacre de Liège fut élu. À peine intronisé, Grégoire X transforma ces conditions exceptionnelles en règle établie. Cet événement marque l’instauration tardive d’un tel mécanisme dans l’histoire de l’Église. Pourtant, les principes fondamentaux de ce texte demeurent appliqués aujourd’hui, symbolisant à la fois les ambitions réformatrices ou conservatrices de ses successeurs.

Plus tard, la constitution apostolique de Sixte Quint du 3 décembre 1586 fixa la composition du conclave à 70 cardinaux. Cette disposition fut longtemps respectée par ses successeurs, puisqu’elle passa dans la législation codifiée de l’Eglise de 1917. Avec la bulle Aeterni Patris (1621), Grégoire XV confirma le scrutin secret pour l’élection.

Le haut degré de précision de ces règles a assuré leur succès, puisqu’elles ont gouverné l’élection pontificale jusqu’à celle de Pie XII qui, en 1945, les a renforcées en interdisant les moyens de communication modernes et en imposant l’incinération des bulletins. Par la suite, Jean XXIII, passionné d’histoire, a accentué le secret en exigeant que les bulletins soient systématiquement brûlés. Paul VI, avec sa Constitution apostolique Romano Pontifici Eligendo, a fixé une limite d’âge de 80 ans pour les électeurs et plafonné leur nombre à 120. Puis Jean-Paul II, avec Universi Dominici Gregis (UDG – 1996), a consacré la chapelle Sixtine comme lieu unique des conclaves, officialisant une tradition remontant à l’élection de Léon XIII en 1878. Il a également prévu qu’après 34 tours de scrutin sur douze jours, l’élection pourrait se conclure à la majorité absolue. Cependant, ce mécanisme demeure théorique : depuis 1831, aucun conclave n’a duré plus de quatre jours.

Quelles sont les spécificités de ce processus électoral ?

Certaines relèvent du formel, du minime ou même de l’accessoire. Ainsi, aucun bulletin de vote imprimé n’est fourni : chaque électeur doit inscrire à la main le nom du cardinal choisi, « d’une écriture autant que possible non reconnaissable » (UDG chap. 5, 65). De même, aucune procédure de déclaration de candidature n’est prévue, laissant la providence présumée s’en charger. Par ailleurs, selon le droit canonique, il n’est pas nécessaire d’être cardinal pour accéder à la fonction pontificale ; un simple prêtre pourrait parfaitement être élu.

Plus fondamental est le fait que l’élu ne reçoit pas sa légitimité « théologique » de ceux qui l’ont désigné. Le souverain pontife n’agit pas en tant que représentant des cardinaux. L’élection ne fait que désigner un titulaire pour une fonction ; elle constitue une simple modalité de transmission du pouvoir, dont la légitimité vient exclusivement sur Dieu. Bien qu’élective, la monarchie pontificale est de droit divin.

Le collège cardinalice de 2025 présente-t-il une particularité ?

Les observateurs soulignent comme une singularité le fait que, sur les 135 cardinaux de moins de 80 ans appelés à participer au conclave, 108 ont été créés par François (22 par Benoît XVI et 5 par Jean-Paul II). Cette proportion remarquable est souvent interprétée comme une démarche « politique » du pape visant à façonner le collège chargé d’élire son successeur. Cependant, cette dynamique de renouvellement est conforme à la norme historique. Depuis le début du 20ème siècle, les conclaves se tiennent en moyenne tous les 13 à 15 ans, favorisant ainsi un renouvellement significatif des cardinaux électeurs. Ainsi, lors du conclave de 2005 ayant élu Benoît XVI, 113 des 115 participants avaient été nommés par Jean-Paul II. De même, en 1978, sur les 111 cardinaux présents, 99 avaient été créés par Paul VI. Les particularités de ce conclave de 2025 ne résideront donc pas dans la composition du collège électoral.

Affaire Le Pen, inéligibilité et exécution provisoire : ce que dit vraiment le droit

La Semsamar : Toujours en eaux troubles à deux mois de son 40ème anniversaire

Conclave à Rome : une longue histoire de droit et de formalisme

Accord UE-Mercosur : signature imminente ou nouvel épisode d’une interminable saga ?

La dette coloniale haïtienne, 200 ans après : enfin l'heure des comptes ?

Matinale : sur les toits du monde

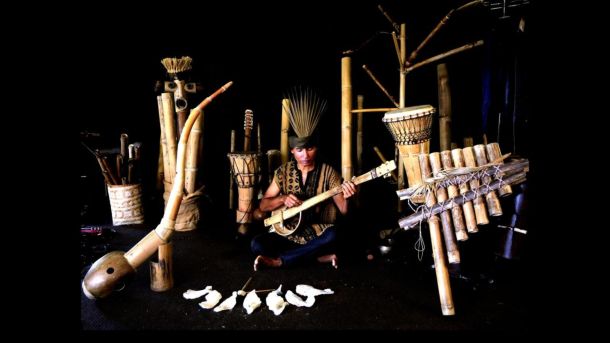

Le bambou : révolution philosophique, poétique et musicale

Équipe olympique des réfugiés : un flambeau « d’espoir et de paix »

A Lyon, Taylor Swift a mis les fans en ébullition

Catégories d'articles