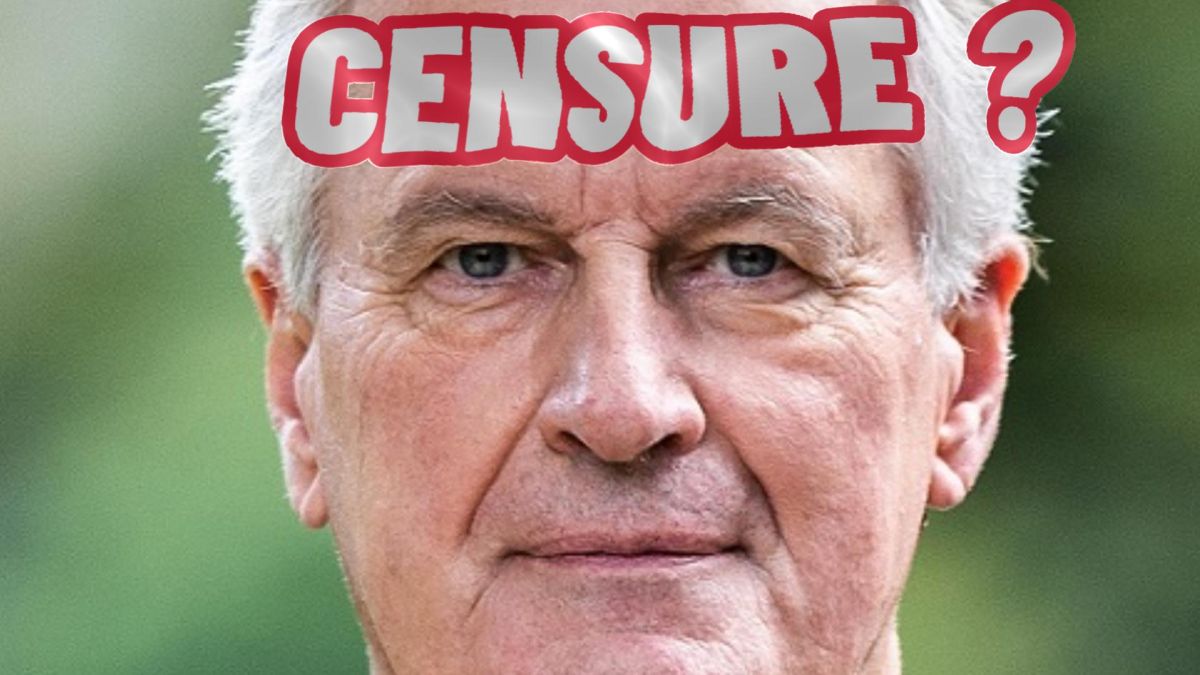

Demain la censure ?

Tombera, ne tombera pas ? Sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou sur le projet de loi de finances ? L’orage paraît menacer le gouvernement de Michel Barnier, mais rien n’assure qu’il éclate.

Quelle serait la signification institutionnelle de l’adoption d’une motion de censure à l’encontre du gouvernement de Michel Barnier ?

Un tel fait constituerait d’abord un événement exceptionnel que les multiples commentaires qui accompagnent son évocation actuelle ne sauraient banaliser. S’il est régulier que les groupes parlementaires d’opposition déposent des motions de censure sur la base de l’article 49 alinéa 2 de la Constitution (65 usages depuis 1958) ou en réplique à l’engagement par le gouvernement de l’article 49 aliéna 3 (113 usages sur 59 textes), une seule fut adoptée le 5 octobre 1962 renversant l’équipe ministérielle que dirigeait Georges Pompidou par 280 voix, la majorité requise étant de 241 suffrages. Les députés voulaient alors marquer leur hostilité à la manière dont le général de Gaulle conduisait sa réforme introduisant l’élection du président de la République au suffrage universel direct en détournant la Constitution par l’usage de l’article 11 en lieu et place de l’article 89. La réplique du général fut à la hauteur de l’accident : il maintient Georges Pompidou dans ses fonctions et dissout dès le 9 octobre l’Assemblée convoquant des élections, les 18 et 25 novembre 1962. Le régime fut secoué, mais l’exécutif en sortit renforcé : non seulement les Français approuvèrent le référendum contesté, mais de surcroît le parti du Président (l’UNR) gagna 41 sièges permettant au gouvernement d’être soutenu par une « majorité nette et constante ». La « République gaullienne » au sein de laquelle le chef de l’Etat occupait une place centrale pouvait véritablement débuter.

Soixante-deux ans plus tard, la censure pourrait indiquer au contraire que la Ve est entrée dans son crépuscule. Son adoption révélerait l’incapacité avérée des mécanismes constitutionnels à rationaliser un jeu politique déréglé. En effet, depuis 2022, les plus optimistes considèrent que les institutions ne portent aucune responsabilité dans l’aggravation constante de la crise politique, que seuls sont coupables les gouvernants et les parlementaires qui en dévoient l’usage et qu’il suffirait donc d’attendre que leurs successeurs reviennent à une stricte application des textes pour que les anciennes vertus prêtées au régime (robustesse de l’exécutif, encadrement du Parlement, régulation du système des partis, alternance démocratique) se réinstallent. Hélas, les Constitutions ne sont pas faites pour les anges, mais justement pour les hommes, pour paraphraser James Madison en 1788. Or, manifestement, les mécanismes imaginés en 1958 ne parviennent plus à garantir la stabilité gouvernementale. Pire, les uns après les autres, les outils constitutionnels semblent dévitalisés, leur emploi contribuant à exacerber les désordres politiques au lieu de les réduire.

Ainsi, en juillet dernier, la dissolution n’a pas permis au chef de l’État de refonder son pouvoir et de conforter sa majorité. La nomination – après deux mois d’attente – de Michel Barnier révélait que, pour la première fois depuis 1958, le résultat des législatives n’attribuait pas le pouvoir. Et surtout, ce choix n’entraînait pas l’élaboration d’un contrat de législature entre les partis susceptibles de soutenir son action gouvernementale. In fine, à aucun moment, la discussion budgétaire n’a illustré ce qu’aurait pu être une véritable délibération parlementaire qu’appelait la nouvelle composition de l’Assemblée et qui aurait pu favoriser l’émergence de soutiens ponctuels ou de neutralités constructives.

Dans de telles conditions, l’éventuelle censure ne sera qu’une nouvelle étape dans ce chemin de croix. Elle se bornera à rappeler trois évidences : l’attelage gouvernemental ne dispose pas de la confiance d’une majorité, ses soutiens se résument à un agrégat sans consistance et les oppositions divisées ne constituent pas une alternative. L’adoption d’une motion de censure ne clarifierait donc rien et ne ferait rien progresser. Dans ces conditions, quelle serait son utilité ?

Faut-il s’inquiéter d’une telle situation ?

Personne ne devrait être surpris. Même si les députés ne se comportent pas toujours dans l’hémicycle du Palais Bourbon avec le sens de l’intérêt général que l’on serait en droit d’attendre, ils sont les représentants du choix des Français. Alors qu’en 2002, 2007, 2012 et 2017, les électeurs avaient voté pour donner une majorité au Président, en 2022, au lendemain de la réélection d’Emmanuel Macron puis à nouveau en 2024, ils ont (massivement) voté pour lui donner des oppositions. Au surplus, une récente enquête d’opinion conduite par IPSOS pour la Tribune Dimanche entre le 20 et le 22 novembre dernier indiquait que les électeurs n’avaient pas évolué dans leur choix, que les rapports de force restaient en conséquence inchangés. Ce miroir brisé de la représentation nationale entraîne une perte de la lisibilité de son action, mais, a contrario, la représentativité de l’institution y a gagné.

Par contre, dans les échanges auxquels nous assistons, la liquidation de l’esprit de responsabilité est frappante. Pour le Président, il s’agit d’une évolution lente et constante entamée en 1986 quand François Mitterrand refusa de démissionner au lendemain de son échec législatif, estoquant de ce fait la lecture gaullienne des institutions qui faisait du contrat de confiance implicite entre le Président et le peuple, le point cardinal de la cohérence de la Constitution. Jacques Chirac poursuivit l’œuvre en pétrifiant pour presque trente ans l’usage de la dissolution tout en aggravant l’irresponsabilité présidentielle. Au soir de la victoire de la gauche plurielle en 1997, il prit un air faraud comme s’il ne portait aucune responsabilité dans l’échec de ses partisans. Et huit ans plus tard, il enregistra avec la même désinvolture le refus des électeurs de ratifier le Traité constitutionnel européen. Emmanuel Macron s’inscrit dans la même pente en provoquant spectaculairement une dissolution au soir de l’élection européenne afin de mettre « les Français face à leur responsabilité » et en ne tirant aucune conséquence du cruel désaveu infligé par les électeurs.

Pour le gouvernement, il s’agit d’une nouveauté. Passe encore que depuis 2022, aucun Premier ministre n’ait décidé d’accompagner sa déclaration de politique générale d’une question de confiance, mais comment ne pas sursauter en entendant un ministre estimer que « ceux qui censureront le gouvernement porteront la responsabilité de la chienlit » ? L’élaboration des textes financiers (projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale) ne relève donc plus de la charge ministérielle ? Mais alors de quels choix le gouvernement serait-il pleinement comptable ? Ce genre de déclaration illustre combien, depuis 1958, les gouvernements ont pris l’habitude de jouir d’une forme « d’immunité gouvernementale » reposant sur l’assurance du soutien de leurs majorités, amplifiée par les recettes du parlementarisme rationalisé. Comme si la stabilité de l’exécutif était devenue synonyme d’une irresponsabilité de fait. Certes, il n’est sans doute pas aisé de vivre dans l’incertitude, mais ce n’est probablement pas en se dérobant que cela sera plus facile.

Enfin, pour les parlementaires, quels que soient les bancs sur lesquels ils siègent, il est inquiétant de les observer subir une situation qu’ils ne paraissent pas avoir pensée et, à tout le moins, qu’ils ne semblent pas avoir anticipée. Comme si l’histoire les dépassait.

Affaire Le Pen, inéligibilité et exécution provisoire : ce que dit vraiment le droit

Transport aérien inter-îles dans les Caraïbes : Air Caraïbes et Air Antilles épinglés par l’Autorité de la concurrence

Airbag Takata : de qui se moquent les constructeurs ?

Accord UE-Mercosur : signature imminente ou nouvel épisode d’une interminable saga ?

Où en est l’accord de trêve entre Israël et le Hamas ?

Matinale : sur les toits du monde

Le bambou : révolution philosophique, poétique et musicale

Équipe olympique des réfugiés : un flambeau « d’espoir et de paix »

A Lyon, Taylor Swift a mis les fans en ébullition

Catégories d'articles